Zehn Gebote für Disrupteure

„Wer eine Zeit lang als Angestellter

gearbeitet hat, zeigt deutliche Merkmale

von Unterwerfung.“

(Nassem Nicholas Teleb)

Dass die Welt sich verändert, steht außer Frage. Tag für Tag, Stunde für Stunde, ja gar Minute für Minute geht Bisheriges verloren und entsteht Neues. Sei es, da wir Energie umwandeln, Ideen generieren oder älteres Leben neues schafft. Dem Disrupteur ist das bewusst. Und er weiß er um seine Fähigkeit, Dinge, Prozesse und Vereinbarungen aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Sich nicht an deren Vorhandensein zu berauschen, sondern deren Defizite zu erkennen und die sich daraus ergebenden Chancen zu nutzen. Jeder scheinbar abrupte Wandel beruht auf einer Vielzahl kleinerer Veränderungen und der Disrupteur liefert die Puzzlesteine dazu. Das ist seine Mission.

Man kann die Welt aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Der Disrupteur wählt die, die den augenblicklichen Zustand als den schlechtmöglichsten begreift. Egal ob Produkte, Prozesse oder Geschäftsmodelle, diese Perspektive ermöglicht es ihm, die Schwachstellen der Objekte zu erkennen, ihre Defizite wahrzunehmen und die Risiken zu antizipieren. Alles ist für ihn verbesserungswürdig. Und einen einmal erreichten Zustand betrachtet er als wichtigen Zwischenschritt, um daraus neue Hinweise für weitere Verbesserungen zu ziehen. Mit seinem Blickwinkel inspiriert der Disrupteur seinen Entdeckergeist, seine Wissbegier, sein Erkenntnisstreben.

Der Disrupteur ist ein Störer. Aber kein Zerstörer. Auch wenn es ihm darum geht, bestehende Denkgrenzen zu sprengen, mit überholten Konventionen zu brechen und gut geschmierte Seilschaften aufzuspleißen – niemals tut er das allein um des Zerstörens Willen. Eher ist sein Agieren mit einem Out-of-the-Box-Denken vergleichbar. Wie lässt sich der angestrebte Zustand auf einem besseren effizienteren Weg erreichen? Welche Ansätze führen zu einem qualitativ höherwertigen Ergebnis? Wie kann der Nutzen für den Anwender gesteigert werden? So behält der Disrupteur zum einen immer das Ziel im Blick. Er stört die bisherigen Systeme, um ein besseres Ergebnis zu erzielen. Zum anderen agiert er chancenorientiert. Auch wenn das finale Resultat am Anfang des Prozesses noch im Vagen liegen mag, er ahnt dennoch die Möglichkeiten und Optionen. Erst diese beiden Voraussetzungen lenken sein Interesse auf das Produkt, den Prozess oder das Geschäftsmodell.

Vielleicht mögen die Begrifflichkeiten Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Vergangenheit ihre Berechtigung gehabt haben. Zu einer Zeit, da Arbeit so einfach war, dass sie jeder, der die physischen Voraussetzungen dafür mitbrachte, erledigen konnte. Wo es also tatsächlich eine Gnade war, eine manchmal besser und manchmal schlechter bezahlte Arbeit zugewiesen zu bekommen. Sie also die Funktion eines besseren Almosens erfüllte. In der Zwischenzeit hat sich Arbeit jedoch erheblich gewandelt. Die Zahl der Arbeitsplätze, bei denen es vor allem auf physische Kräfte und Ausdauer ankommt, sind drastisch gesunken. Dafür dominieren Arbeitsaufgaben, bei denen es vorrangig auf Wissen und Können, spezielle Fähigkeiten und spezifische Fertigkeiten ankommt.

Das alte Bild vom Karren ziehenden Ochsen, bei der ein Zugtier beliebig ausgewechselt werden kann, wenn es Anzeichen physischer Ermüdung oder andersgearteter Unbotmäßigkeit ausweist, ist mehr als überholt. Stattdessen sind wir mit einem neuen Bild konfrontiert. Dem eines Netzwerks, bei dem jeder einzelne Knoten seine spezielle Funktion besitzt und bei dem erst die Vielzahl der Elemente die Funktionsfähigkeit des Systems garantiert. Dieses Netzwerk verlangt Spezialisierung, Expertise und tiefgehende Qualifikationen in einem speziellen Fachgebiet. Die solchermaßen Umworbenen nehmen nicht mehr die Arbeit als eine Art Gnadenbrot, sondern geben sie, damit das System seine Funktion erfüllen kann. Sie sind also mehr Arbeitgeber denn Arbeitnehmer. Arbeitgeber in eigener Sache, und damit auch Unternehmer.

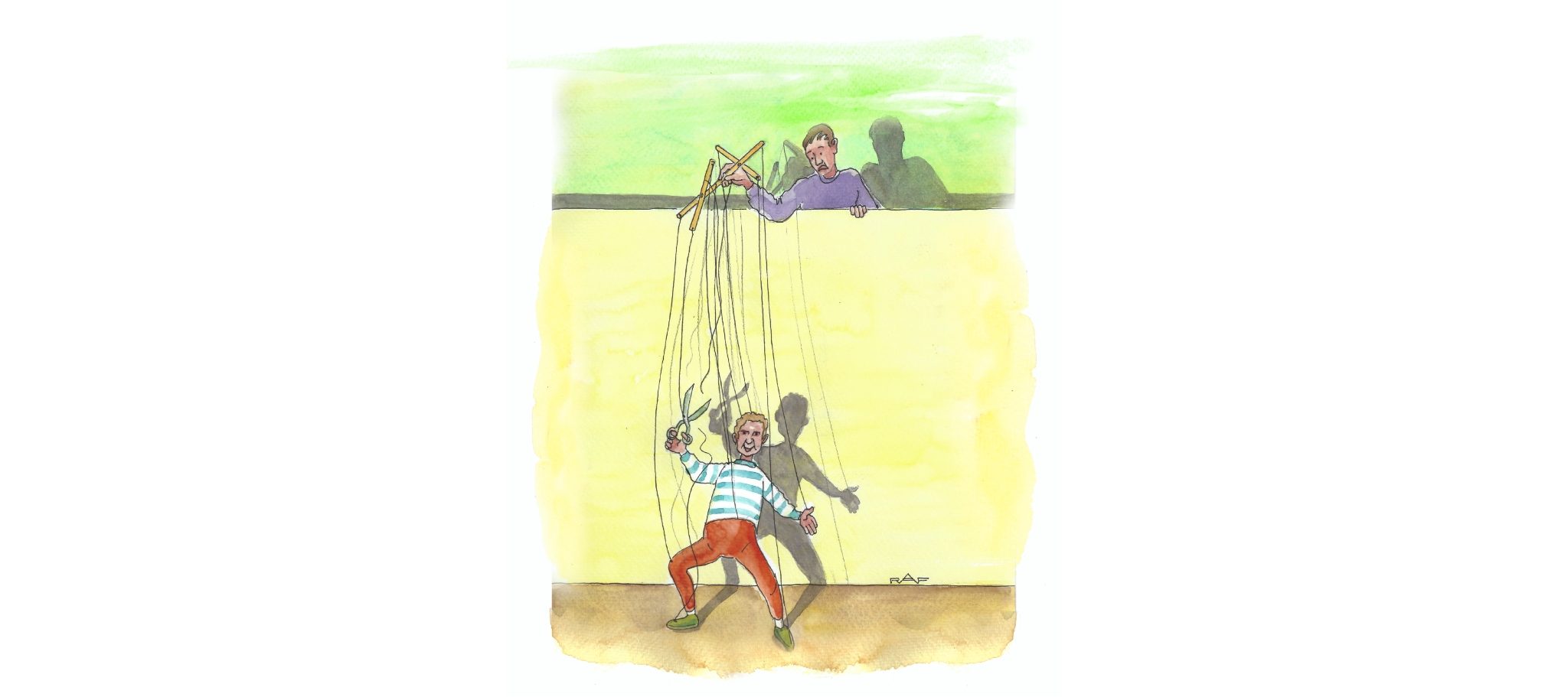

Dem Disrupteur sind diese veränderten Konstellationen bewusst. Er versteht sich selbst als Arbeitgeber und Unternehmer. Er stellt seine physische und psychische Leistungsfähigkeit zur Verfügung und erwartet dafür den Freiraum, um seinen Ideen zu folgen. Wird ihm der beschnitten, dann hält ihn keine Organisation für kein Geld der Welt.

Ganz ehrlich: Wer von uns träumt nicht vom Aufstieg? Oder hat zumindest in einer Lebensphase davon geträumt? Denn Aufstieg dünkt uns als Lohn für all die Mühe und die Anstrengung, die wir auf uns nehmen. Er scheint uns den Respekt und die Achtung, die man uns und unserer Arbeit entgegenbringt, widerzuspiegeln. Haben wir jedoch irgendwann einen Schritt des Aufstiegs vollzogen, wandelt sich das Hochgefühl schnell in Tristesse. Wir müssen erkennen, dass uns der Aufstieg nicht mehr, sondern eher weniger Freiheiten verschafft. Dass der damit verbundene Titel keinen anderen als uns interessiert. Dass der Fiskus die ansehnliche Steigerung im Bruttogehalt zu einer marginalen Erhöhung reduziert. Vor allem aber bemerken wir, dass wir plötzlich mit völlig neuen Arbeitsaufgaben konfrontiert sind.

Ein Disrupteur ist sich dieser Gefahren bewusst. Er hat die Verschiebung der Arbeitsinhalte bei den Führungskräften beobachtet und daraus für sich den Schluss gezogen, sich nur dann auf eine Führungsposition zu bewerben, wenn er den neuen Anforderungen auch gerecht werden kann. Und er ist weiterhin bereit, jederzeit auf die ihm eingeräumten Privilegien zu verzichten. Nur so bleiben Disrupteure in der Position, bei Notwendigkeit die letzte Konsequenz zu ziehen und das Unternehmen zu verlassen. Daraus gewinnen sie die Kraft, ihrer Grundhaltung konsequent zu folgen.

Im Jahr 2013 veröffentlichten Carl Benedikt Frey und Michael Osborne ihre vielbeachtete Studie „The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerization“. Deren Aussagen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Automatisierung und Digitalisierung beschränken sich nicht mehr auf manuelle Tätigkeiten, sondern zielen ebenso, vielleicht gar in einem höheren Maße auf kognitive Aufgaben. Dementsprechend gelten Berufe wie Versicherungsfachangestellte, Notare, Rechtsanwälte oder Bankkaufleute als besonders gefährdet durch Automatisierung.

- Berufe mit einer hohen sozialen Interaktion (Therapeuten, Sozialarbeiter oder Erzieher), mit immanenten Anforderungen an Kreativität (Handwerker, künstlerische Tätigkeiten, Entwickler) und/oder das Treffen von schnellen Entscheidungen in schwierigen Situationen (Rettungskräfte, Mitarbeiter im technischen Service), haben dagegen ein sehr geringes Risiko durch Automatisierung ersetzt zu werden.

- Ein entscheidendes Kriterium für Automatisierung und Digitalisierung ist die Routine einer Aufgabe. Je häufiger Tätigkeiten in dem Abarbeiten klar definierter Prozessfolgen bestehen, je repetitiver sie sind, desto eher eignen sie sich für eine Automatisierung.

Disrupteure stellen sich diesen Herausforderungen und sind in der Lage, ihre eigene Tätigkeit daraufhin zu hinterfragen. Wie viele der Arbeitsaufgaben bestehen aus Routineabläufen? Was davon könnte durch Automation und Digitalisierung ersetzt werden? Wie wird meine Tätigkeit in einigen Jahren aussehen? Und vor allem: Wie muss ich mich selbst verändern, um den Arbeitsanforderungen gerecht zu werden?

Gemeinhin nehmen wir an, dass wir als rationale Wesen agieren. Entscheidungen basieren nach unserem Verständnis auf dem uns verfügbaren Wissen. Sie werden demnach so gut oder so schlecht sein, wie es uns gelingt, die wesentlichen Einflüsse zu identifizieren und zu bewerten. Tatsächlich jedoch unterliegen wir einer hohen Zahl von Wahrnehmungsfehlern. Der Halo-Effekt, der Ankereffekt oder die Verfügbarkeitsheuristik sind nur einige Beispiele dafür. Dem Disrupteur sind diese Wahrnehmungsfehler bewusst. Er ist aus diesem Grund zu einer hohen Reflexionsfähigkeit in der Lage. Diese erlaubt es ihm, seine Handlungen immer wieder zu hinterfragen. Warum kam ich zu dieser Entscheidung? Welche Kriterien habe ich dafür herangezogen? Welche Kriterien hätte ich gefunden, wenn ich aus einer anderen Position auf das Problem blicken würde? Mit diesem gezielten Zweifel an sich selbst ist er in der Lage, tendenziell bessere Entscheidungen zu treffen und die Wahrnehmungsfehler zumindest zu minimieren.

Manchmal wäre es ja gut, in einer rationalen Welt zu leben. Denn dann könnten wir all die Ideen zur gesellschaftlichen Entwicklung nebeneinanderlegen, sie messen, analysieren und bewerten. Um schließlich den Sieger zu küren: diese Idee und keine andere wird unsere Zukunft bestmöglich gestalten. Stattdessen leben wir jedoch in einer Welt der Konstruktionen. In dieser setzt sich nicht das beste Konzept durch, sondern das Konzept, von dem eine signifikante Menge an Entscheidern annimmt, es sei das Beste. Ein feiner Unterschied, der einen riesigen Einfluss hat. Denn nun treten die Ideen an sich in den Hintergrund und es kommt die Zeit der Erklärer und Präsentatoren ebenso wie die der Lobbyisten und Demagogen.

Auch der Disrupteur sieht sich mit dieser Herausforderung konfrontiert. Wie überzeuge ich andere, damit sie mir die Ressourcen und Freiräume zur Verfügung stellen, die zur Fortführung der Idee notwendig sind? Wer da allein kämpft, findet sich schnell in der Position eines Don Quichote oder eines Steppenwolfes wieder. Dementsprechend knüpft der Disrupteur seine Netzwerke und sucht sich Verbündete. Die findet er manchmal bei den Unternehmenseignern, manchmal bei den Betriebsräten und manchmal, wenn auch erheblich seltener, im Management. Vor allem aber bei den Personen in seiner Organisation, die den ursprünglichen Zweck des Unternehmens noch nicht vergessen haben bzw. wo der nicht durch egozentrische Interessen überlagert ist.

Wert und Werte besitzen eine große Bedeutung für den Disrupteur. Er verfügt über ein hohes Selbstwertgefühl und weiß, dass seine Wertschätzung auf dem Wert, den er für andere schafft, beruht. Dem ordnet er seine Handlungen unter. Sein Produkt, seine Leistungen sollen einen konkreten, messbaren Nutzen für seine Kunden schaffen. Mit weniger gibt er sich nicht zufrieden.

Leider wird er dadurch zum Exoten. Denn die Anzahl derer, die in den Organisationen tatsächlich einen Wert für die Kunden schaffen, also eine Produkteigenschaft oder einen Service, für den diese bereit zu zahlen sind, diese Anzahl von Mitarbeitern und Führungskräften ist wesentlich kleiner, als man denken mag. Stattdessen neigen Organisationen dazu, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Je unkonkreter deren Zweck, desto häufiger. Dementsprechend entwickelt der Disrupteur ein hohes Urteilsvermögen gegenüber Aufgaben, die an ihn herangetragen werden. Er weiß, welche dieser Aufgaben erfolgversprechend im Sinne eines Wertzuwachses sind. Daran beteiligt er sich gern. Er wird aber gleichermaßen Aufgaben ignorieren, deren Ziel in der internen Profilierung besteht. Mehr noch: es ist eines seiner wesentlichen Ziele, diese Verschwendung zu eliminieren. Das sorgt nicht unbedingt für Beliebtheit in seiner Organisation, aber festigt sein Selbstwertgefühl.

Worin besteht die Wertschöpfung der Führung? Die Antwort ist im Prinzip trivial. Denn die Wertschöpfung von Chefs resultiert aus der Fähigkeit, für Wertschöpfung im Unternehmen zu sorgen. Sie gestalten die Rahmenbedingungen für verschwendungsfreie bzw. -arme Prozesse. So, wie es ihnen gelingt, den zu führenden Mitarbeitern optimale Arbeitsbedingungen zu schaffen, sind diese in der Lage, ein Maximum an Wertschöpfung für den Kunden zu leisten. Leider kommen aber nur die wenigsten Chefs tatsächlich zu ihrer Wertschöpfung. Einfach deswegen, da ihre Agenda mit Aufgaben gefüllt ist, die sie für ihre Chefs zu erbringen haben. So richtet sich ihr Blick nach oben. Manchmal willentlich, da sie sich mit dieser Orientierung Aufmerksamkeit und Karriereoptionen erhoffen, manchmal gezwungenermaßen, da der Druck zu hoch ist, um den Fokus auf die Wertschöpfung zu legen.

Der Disrupteur ist sich dieser Sandwichposition von Führungskräften bewusst. Und er weiß, dass ein Beklagen des Zustands kaum hilfreich ist. Stattdessen ist Strategie und Taktik, List und Verantwortungsbereitschaft gefragt. Beispielsweise, da er dem Druck von oben einen Druck von unten entgegensetzt und den Chef zur Aufmerksamkeit für die zu führenden Mitarbeiter zwingt. Mit konkreten Fragen, mit geplanten Handlungsoptionen und vorbereiteten Alternativen zur Entscheidung. Dazu schiebt der Disrupteur die Grenzen des ihm gewährten Freiraums so weit es geht hinaus. Er organisiert das Tagesgeschäft und koordiniert die Aktivitäten der Kollegen, stimmt sich mit anderen Bereichen ab und optimiert mit diesen die Prozesse. Obwohl der Disrupteur in der Regel eine Führungsposition für sich ausschließt, schlüpft er so in die Rolle eines informellen Führers. Für seine Kollegen, für den Chef und nicht zuletzt für sich selbst.